|

| [圖1:政府治理與民間自治的二軌路徑形成原因] |

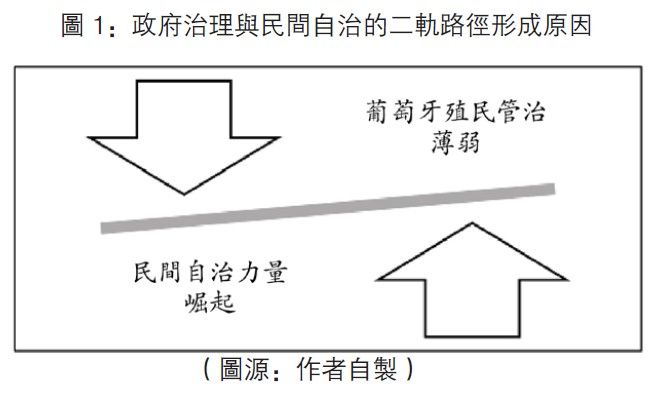

(二)二軌路徑的構建:政府治理與民間自治

整體來看,回歸前澳門的社會治理呈現出政府管制下社會經濟發展的無力作為和民間社會自治團體的積極有為兩種形態。也有學者將此治理模式形容為“雙核三社區”基本模式。“雙核”是指以議事會為中心的葡萄牙人政權及以望廈為中心的中國政權的雙核模式,從而衍生出不同族群社會。而“三社區”是指澳門特色的群族分布,即葡人社區、華人社區、中葡民族混居社區。〔10〕這個時期的“雙核三社區”的模式讓社會各單元相互依賴性增強,形成了多元文化相互依存的嵌入型治理結構,也讓社會功能性整合得到有效發揮,證明了澳門不同族群在歷史先機下打造的“共生”文化成為了澳門權力多元分布最為平穩的歷史保障。

1.二軌路徑的萌芽

早期澳門的二軌路徑是葡萄牙殖民管治薄弱加上以慈善為核心的社團文化民間自治力量〔11〕。1614年,明廷針對葡人逐漸在澳從事走私、偷稅漏稅以至騷亂海疆等非法行為,開始“建城設官而縣治之”的方針。對於當時的葡萄牙政府而言,遠在萬里之外的澳門地區雖然有明顯的經濟利益,但葡萄牙基本沒有能力和意圖制定有效的管理措施。〔12〕正是這種特殊的治理模式造成了明顯的權力縫隙,讓澳門社團文化逐漸流行起來,在社會發展中逐漸充當著協調政府-社會-市場關係的重要角色。澳門最早的社團是由教會組織從事慈善、賑難公益活動而設立,包括1569年(明隆慶三年)耶穌會士賈尼勞神父(D. Belchior Carneiro Leit.o)在澳門創辦的仁慈堂,1871年成立的澳門鏡湖醫院慈善會和1892年成立的澳門同善堂。〔13〕

[圖1:政府治理與民間自治的二軌路徑形成原因]

2.二軌路徑成形

19世紀末期到20世紀中期,是澳門治理二軌路徑成形的時期。這段期間,葡萄牙殖民政府處於內鬥嚴重及管治薄弱時期,讓不同種族、社會群體之間,社會群體與政府之間,尤其是華人社群,雖有著明顯的利益訴求但存在嚴重的溝通障礙。除華人、葡人、土生葡人群體,澳門人口群還囊括了整個亞洲南部海洋地區的各個民族——華人、馬來人、緬甸人、日本人、印度人、帝汶人、甚至非洲人。〔14〕澳門逐漸形成了一個伶仃洋海上移民社會,并在社會經濟的發展下,澳門民間自治力量開始蓬勃生長,結合群族文化來說,形成了某種意義上澳門獨有的“差序格局”。誕生了包括華人社群的各類愛國組織、宗親會、同鄉會、土生葡人社團、各行工會和商會,以及各慈善組織,也讓“結社”(結成社團)從這個時期開始成為澳門民間互幫互助的傳統。

3.二軌路徑確立

回歸以降,“一國兩制”框架開創了“澳人治澳”的新局面,澳門社團積極發揮其民間力量,從1700個發展到1萬多個,60萬人口的小城平均每百人就有一個社團,每人參加兩三個社團是尋常事。〔15〕諸如街坊會聯合總會、中華總商會、工會聯合總會、婦女聯合會、歸僑總會、中華教育會等社團推動了澳門社團文化的繁榮發展。隨著現代化文明社會的發展,澳門二軌治理格局特別是民間自治層面也越發強大,以“社團”為核心的民間自治力量擔當起政府、市場與社會的對話和協調平台,儼然成為一個中介功能和紐帶,全方位地引領著澳門民衆在政治、經濟、教育等領域的活動,也為政治參與擴大的多元主義治理模式打下堅實基礎。

三、澳門社會治理二軌路徑的再釋義、再賦能

從宏觀來看,澳門社會治理二軌路徑的內涵價值在歷史變遷中得到再釋義與再賦能。結合前文分析,澳門社會治理結構的核心是政府治理與民間自治的二軌路徑;伴隨現代化進程,特別是澳門回歸以來,治理結構表現為“一國兩制”框架下政府主導與社團高度自治的多元治理結構。那麼如何理解澳門的二軌路徑在新時代、新格局下的內涵價值?

首先,需要理清二軌路徑從形成到成型的邏輯問題。縱觀文明進步與現代社會的關係,借鑒斐迪南·滕尼斯(Ferdinand T.nnies)“共同體”與“社會”的觀念,可以將澳門治理文化的演進理解為歷史進程中共同體(逐步瓦解的大清帝國與葡國殖民體系逐步瓦解并軌的歷史)與社會(近現代民主自治進程與自由經濟帶來的深刻變革)對立的雙層理論譜系,它們各自交融又形成了新的社會秩序。〔16〕簡單來說,就是澳門的各社會行為體在政治體制演變和經濟社會發展的交織下達成了追求權力平衡的共同認知觀,從而讓澳門社會文化在歷史進程中螺旋式前進著。

其次,發現二軌路徑與社會文化的相互依存關係。從社會學與本體論切入,社會世界并不是完全獨立於人類意識的物質存在,當文明共生、融合且發展到一定高度則會對社會構造的層次與內涵產生強烈影響,致使社會文明發生轉折,其中表現就是文化基礎與政治活動有機結合,而讓文明永續。〔17〕

最後,理解澳門社會形態的多元性就是超越文明隔閡、衝突從而共生、共榮的實踐經驗。結合澳門的多元文化特點與社會構造來看,因為自古以來海上商貿文化、中華民族傳統文化、移民文化、土生葡人文化、宗族文化、佛教文化、天主教文化等多文明元素的交織影響,群族間早已習慣互相獨立、互相滲透的生活方式,在保持著各自文化的特點時對立統一地融合,故而在動蕩的社會變革中也能維持文明的發展,為多元文化互相嵌入的人類文明新形態奠基。

歷史制度主義(Historical Institutionalism)認為,歷史進程中關鍵節點形成的制度會在後期的路徑變遷中留下印記,形成路徑依賴,并影響到社會、文化、政治、經濟等層次的行為構造。歷史契機下民間與政府的溝通依靠著不同社團、宗親會進行,延續到現代化治理格局中保留了澳門這一特殊的“治理慣性”,從而在縱向上不斷推進治理格局的制度變遷,在橫向上不斷拓展治理層面的功能要義。

綜上所述,關於澳門社會治理二軌路徑的現代化價值內涵——多元文化互相嵌入的人類文明新形態,筆者認為主要從三方面來再釋義、再賦能。

(一)政府主導與社團高度自治:“社團”社會

從多群族在澳門的“共生”“自治”到如今“社團社會”形成不可替代的多元治理模式,讓澳門社會環境變得更加包容、繁榮,構成了現代化治理視角下政府主導與社團高度自治的協調關係。民間自治從最早的慈善組織逐漸形成 “結社”的傳統,再到今天各類型的社團組織,已有400多年歷史。在葡治時期,這些社團除了團結彼此、服務社會之餘,也成為民間與政府溝通的重要橋梁,甚至參政議政,積極主動地推動著社會民生的建設〔18〕。回歸以來,澳門社團繼續發展,不僅數量之多,覆蓋面廣,且影響力深。社團的多元性作為政府與民間的協調與共識,儼然成為澳門公共治理的代表性力量,甚至成為“澳門故事”的主要表現形式——澳門經驗、澳門叙事、澳門文化。據澳門印務局(Imprensa Oficial)的統計,在澳門回歸25周年之際,已有11787家社團組織登記。涉及的領域包括學術智庫、藝術文化、科學技術、文娛活動、體育、宗教、宗族、工商服務、業主會、基金會、環境、勞工、醫療衛生、社會服務等〔19〕。開放的社會環境下民衆參政議政,積極推動著就業、醫療衛生、教育、環境整改、文化遺存、智慧城市等各方面議題,以至社會制度的改革、社會治理模式的創新、社會治理功能的完善。區別於早期慈善工會的活動,澳門現在的社團活動更具現代化、世俗化、多元均衡分布的特徵,功能也更加精細、明確,與政府相輔相成地保障著澳門社會秩序的有效運轉,在現代化進程中也反映出一定的政治智慧。

(二)多元一體格局:和諧共處的新型人類社會

從文化多樣性角度看,澳門群族文化的整體環境是多元化、多維度、多層次、邊界認同逐漸淡化且又深刻存在的一個系統,即多元一體的社會生態。在社會轉型和群體發展的研究路徑中,美國社會學家派克(Robert E. Park)就族群關係演化論述到,“族群關係發展是以一個從競爭(Competition)、衝突(Conflict)、適應(Accommodation)到同化(Assimilation)的過程。”〔20〕挪威人類學家巴斯(Fredrik Barth)提出群族邊界論,他認為造成群族現象最主要的機制是“社會邊界”,以保持群族文化的自我延續、自我識別,而非種族、文化、習俗、語言等特徵性內涵。〔21〕澳門社會一直未出現單一的社會主導意識,也未讓整體關係朝著“同化”“失範”或者“異化”方向而去,反而是誕生出一種和諧共處的新型人類社會。特別是近代以來,世界處於一個文明演進之交,脫離殖民體系的民族解放運動更是助力澳門向著現代化文明治理體系轉變。在葡萄牙人管治後期,殖民政府呈現無力作為甚至內鬥嚴重趨勢,社會治理生態不得不依靠民間力量來維持平衡,具體表現有群體間混合文化的誕生、群族認同邊界淡化、社會經濟發展的自由作為和民間社會自治團體的積極有為……在這些歷史契機中,不同族群、居民在風俗、文化、信仰上求同存異,誕生了共存共生、互融互促的社會文化,從而促使群體去尋找適合自己的政治共同體。因此,對於澳門群族文化的釋義儼然不能用“單純”的民族邊界、認同感、種族特徵等詞彙來進行抽象概括,其特色、特徵已融合在語言、政治、經濟、風俗、遺存、法律、宗教等實踐過程中,表現為一個包容共濟的多元一體格局。

|